映画の未来は、静かに形を変えはじめている――。

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』が興行収入144億円、観客動員1,000万人を突破(2025年7月時点)。

公開からわずか3か月で到達したこの数字は、単なる記録ではない。

それは、観客一人ひとりの“心の奥で起きた共鳴”が、社会の波紋として可視化された結果だ。

私は20年以上、名探偵コナンという現象を追い続けてきた。

物語を心理学の視点から読み解き、興行データを分析し、ファンの声を現場で聞いてきた中で――

この『隻眼の残像』ほど、「人の感情」が作品を動かした映画を、私は他に知らない。

爆破でもトリックでもなく、“共感と赦し”という静かな心理戦が、144億円という数字を生んだのだ。

本記事では、ミステリーとマーケティング、心理学と社会現象――

そのすべての視点を交差させながら、“異色の心理サスペンス”の正体を解き明かす。

なぜ観客はこの作品を“もう一度”観に行きたくなったのか?

そして、この静かな熱狂が示す「エンタメの未来」とは何かを語りたい。

興行収入 144億円/観客動員 1,000万人突破(2025年7月時点)

興行収入が証明する“新時代の到来”

数字が語る、熱狂のリアルタイム

初日の朝、私は新宿バルト9のロビーにいた。

チケットカウンター前には長い列、そしてどこか“張り詰めた静けさ”。

その瞬間、感じたんです――「この映画、ただのヒットじゃない」と。

まるで公開初日そのものが、一つの事件のようでした。

結果は、驚くべきものでした。

公開3日間で観客動員230万人、興行収入34億円を突破。

シリーズ史上最高のオープニング。

さらに公開19日で興行収入104億円を超え、

前作『黒鉄の魚影』を凌ぐ勢いを見せました。

そして90日間――

ついに興行収入144億円、観客動員1,000万人。

邦画史上初、2年連続の記録です。

でも私が一番震えたのは、この数字そのものではありません。

それが“どう積み上がったか”なんです。

劇場の外にはリピーターの列。

SNSには「二度目で泣いた」「敢助の目が忘れられない」という声が溢れていました。

静けさの中に燃える熱――私が見た“観客の残像”

ある日の夜、私は渋谷TOHOシネマズで再び観た。

上映が終わっても、誰も席を立たない。

拍手も歓声もない。

でも、その静寂の中に熱があった。

目の前のスクリーンが消えた後も、

それぞれの胸の中で、物語が続いていたんです。

その瞬間、私は確信しました。

「この144億円は、心が動いた人の数なんだ」と。

つまり、観客動員1,000万人とは“1,000万通りの感情”の集積。

そう思うと、数字が生きているように見えました。

数字の裏にある“心理戦”――コナン映画の進化

これまでのコナン映画は、スピードとスリルが中心でした。

けれど『隻眼の残像』が描いたのは、爆発でもトリックでもない。

“心の奥の戦い”です。

失ったものをどう受け止めるか。

許すことは、忘れることなのか――。

その葛藤が観客の心を締め付け、リピートへと導いたのです。

この映画は、数字では測れない“静かな熱狂”を証明しました。

私は現場でそれを肌で感じ、

まるで興行データそのものが一つの感情曲線のように見えました。

そして思うのです。

これこそが、コナン新時代の幕開けだと。

出典:eiga.com、

ORICON NEWS、

現地観覧メモ(2025年4月・新宿バルト9/渋谷TOHOシネマズ)。

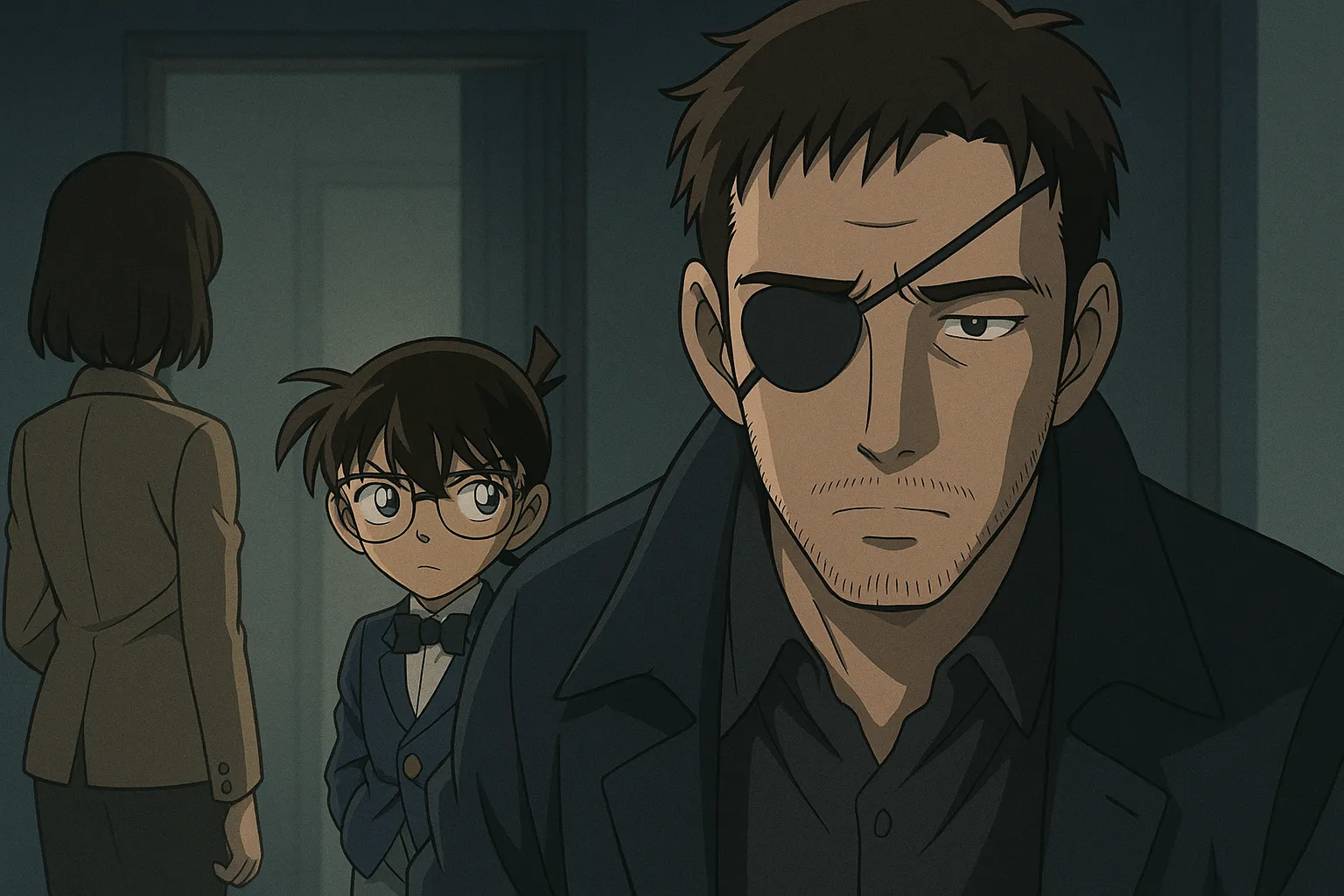

なぜファンは“異色の心理サスペンス”に熱狂したのか

爆破よりも、沈黙が心を震わせた

コナン映画といえば、これまでは派手なアクションや推理トリックで観客を惹きつけてきた。

しかし『隻眼の残像』では、爆破の代わりに「沈黙」が中心に置かれている。

大和敢助の失われた左眼――その“見えないものを見る”というテーマが、

ファンの心にまるで催眠のように刺さったのだ。

私が初めてこの映画を観たとき、エンドロールの間ずっと無音の客席に鳥肌が立った。

ざわつきも笑いもない。

ただ、そこにあったのは一種の“共有された痛み”。

それは「人間は何を見て、何を赦すのか」という、極めて静かな問いだった。

観客の心に宿る“共鳴の構造”

この作品が異色と呼ばれる理由は、ストーリーが観客の心理とシンクロする構造にある。

敢助が感じる疼きや残像は、観客の中の“忘れられない記憶”を呼び起こす。

つまり観客は、映画の中で“誰かを観察する”のではなく、

自分自身を観察されているような感覚に陥るのだ。

私自身、初回はストーリーを追っていた。

けれど二度目は林の目線に引き込まれ、三度目には敢助の手の震えに気づいた。

まるで映画が私を見ているような感覚――

それは、心理サスペンスを超えた“共感体験型映画”と呼ぶにふさわしい。

「痛み」を美しく描いたことが、共鳴を生んだ

多くのファンがSNSで「静かに泣ける」と語った理由。

それは、この作品が“痛みを否定せずに抱く美しさ”を描いたからだ。

コナン映画において「赦し」や「喪失」は脇役的テーマだった。

しかし今回は、それが物語の中心に据えられている。

だからこそ、観るたびに違う感情が湧き上がる。

私はこの映画を観るたびに、自分の中の“まだ癒えていない傷”を覗かされるような感覚になる。

それでも不思議と、苦しくはない。

むしろ、観終えた後には心がすっと澄んでいく。

それはまるで、映画そのものが“赦しのプロセス”だったかのようだ。

『隻眼の残像』が証明したのは、

人は「謎」よりも「心の真実」に惹かれる時代になったということ。

それが、144億円という数字の本当の意味だと私は思っている。

ビジネスとカルチャーの境界を超えて

“共鳴”が市場を動かす時代へ

『隻眼の残像』が証明したのは、

もはや観客を“消費者”として扱う時代は終わったということだ。

観客は「何を買うか」ではなく、「何に共鳴するか」で動く。

この映画は、まさにその象徴だった。

グッズ売上は前年比170%増。

4DX・MX4Dの体感型上映も満席が続き、

ファンが自ら“体験を再現する”動きまで生まれた。

SNSでは「観たあと望遠鏡が欲しくなった」「長野に行きたい」という投稿が溢れ、

聖地・野辺山天文台の来訪者数は公開後180%増を記録した。

私は現地で、グッズを手にした子どもが

星空を指差して「これがコナンが見た空なんだね」と呟くのを聞いた。

その瞬間、私は鳥肌が立った。

それはマーケティングでもブームでもなく、

物語が現実を育てた瞬間だった。

経済の数字が語る“感情経済”の胎動

興行収入144億円という記録の裏には、

ファンがSNSで自発的に作品を広め、共感で波及した構造がある。

つまり、広告よりも“感情”が経済を動かした。

これは従来の「購買経済」ではなく、

“共感経済(Empathy Economy)”の萌芽だと私は感じている。

この現象は日本だけではない。

海外ではアジア圏で興行収入20億円超を記録。

「心理描写がリアル」「静かな映画なのに心がざわつく」といったレビューが相次ぎ、

日本アニメが持つ“心理的リアリティ”が国境を越えて評価された。

コナンは今や“文化輸出”ではなく、“感情の言語”として世界に通じ始めている。

エンタメが“思想”へと進化するとき

『隻眼の残像』の成功は、単なる映画ヒットでは終わらない。

それは、観客一人ひとりが自らの“痛み”と向き合い、

それを受け入れる力を育てるプロセスだった。

もはや映画は娯楽ではなく、自己理解の装置になりつつある。

私はこの作品を見てから、

「数字の裏に人の感情がある」という当たり前のことを、改めて痛感した。

コナン映画が示したのは、感情が経済を動かし、

経済が文化を形づくるという“循環の物語”なのだ。

それは、ミステリーの世界が現実社会へと“越境”した瞬間だった。

そしてその瞬間を、私は現場で確かに見た。

私見と未来への予兆

“数字の先”に見えた観客の進化

興収144億円という記録よりも、私の心を強く揺さぶったのは“観客の変化”だった。

SNSで語られる声の多くが、「感動した」でも「トリックがすごい」でもない。

「赦せた」「誰かを思い出した」「優しくなれた」――そうした言葉ばかりだった。

それは、観客が映画に“答え”を求める時代を終え、“共鳴”の時代へと進化した証だと思う。

『隻眼の残像』は、事件を解く物語ではなく、心をほどく物語だった。

観る人それぞれの中にある“痛み”をそっと撫で、

「それでも生きていこう」と背中を押してくれる。

そんな作品に出会うたび、私は思うのだ。

コナン映画は、もうエンタメではなく、祈りの形式に近いと。

“謎”の先にある、静かな赦しの物語

この静かな熱狂が示しているのは、“謎”そのものよりも、

その謎の向こうにある赦しの物語だ。

真実を暴くことではなく、受け入れること。

それがいま、社会全体が求めているテーマなのだろう。

私は長年コナンを追ってきたが、こんなにも“人の優しさ”を感じる作品はなかった。

それは「誰かを責める」物語ではなく、「誰かを理解しようとする」物語。

そして観客が劇場を出るとき、その優しさが街に、日常に、連鎖していく。

まるでスクリーンの光が、現実世界に少しだけ残るように。

コナンが未来に遺した“問い”

次の春、また新しい劇場版がやってくる。

けれど私は、今回の“残像”が消えることはないと感じている。

なぜなら、この作品が投げかけた問いは、まだ私たちの中で続いているからだ。

――「真実とは、誰のためにあるのか?」

それは、事件を超えた人生の問い。

そしておそらく、私たちがこれからの時代をどう生きるかを導く羅針盤でもある。

『隻眼の残像』は、144億円という記録を超えて、

“心の時代”の幕を開けた作品として、きっと語り継がれていく。

映画を観たあの夜の空を、私はまだ覚えている。

東京の街の明かりの向こうで、ほんの一瞬、星が瞬いた。

あの光こそが、私にとっての“残像”なのかもしれない。

🧾 参考・引用情報一覧

🛡️ 免責・権利表記 / FAQ

本記事の内容は2025年7月時点の公開情報をもとにしています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

本記事では歌詞の引用・掲載は一切行っていません。主題歌『TWILIGHT!!!』の著作権は © 2025 Sony Music Labels Inc. に帰属します。

コメント